您現在的位置: 百濟新特藥房網首頁 >> 肝病科 >> 新藥動態

氨甲環酸治療黃褐斑的療效

- 來源: 百濟藥房藥訊 作者:百濟動態 瀏覽: 發布時間:2016/12/23 14:52:00

黃褐斑又稱“肝斑、面塵、蘸黑斑、蝴蝶斑”,是一種以顏面部淡棕色至深褐色斑為主的獲得性色素沉著性皮膚病,育齡期中青年女性多見,好發于額部、眉弓、面頰、頰下、鼻部及口周,也可發生于其他曝光部位,如手臂、頸部。常對稱分布,片狀或不規則狀,邊緣清楚,大小不一,表面光滑,無突起,無鱗屑,局部多無自覺癥狀。

研究認為,其可能的影響因素有:(1)內分泌失調;(2)疾病,如甲狀腺疾病;(3)過度揉搓以及過度刺激導致的皮膚屏障破壞、微生態失衡;(4)自由基損害;(5)精神、遺傳因素;(6)紫外線照射、營養、藥物及化妝品等。此外,環境、季節、性別、年齡及女性生理周期對其形成也有影響,其中紫外線照射最為重要。

1 黃褐斑的發病機制研究

1.1 黃褐斑的細胞分子學研究

2010年,李洪武認為,黃褐斑的形成可能是由于組織細胞間的微細循環受淤阻,細胞溶解死亡、黑素含量增多等形成色素沉著所造成的皮膚損害。當人體內的超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)含量不穩定時,加之外界環境惡化,細胞膜就會被氧化,產生具有毒性的過氧化脂質,同時釋放大量銅離子,使色素生成加快,逐漸形成色斑。2002年,WH Kang等對56例韓國面部黃褐斑女性進行研究,對皮損區和周圍的正常皮膚進行活檢,發現有84.00%黃褐斑患者的皮損區黑素細胞(melanocyte,MC)數目增加。組織細胞病理學研究表明,黃褐斑皮損區表皮的MC較正常皮膚更活躍,體積增大,有突出的樹突,黑素合成增多,電鏡下可見MC的細胞器增多,表明MC活動性增強。這種極度活躍的MC與黃褐斑的遺傳傾向有關。

唐建兵等取黃褐斑患者瞼袋整形手術切取的外眥部色斑皮膚和周圍正常皮膚,分別行HE和Fontana—Masson染色,研究黃褐斑的色素分布特點及其與正常皮膚的差異,發現黃褐斑皮損處色素主要分布在表皮基底層和釘狀突,成傘狀或帽樣包繞在細胞核周圍,表皮全層色素顆粒增加,以基底層增加最為明顯。正常皮膚色素較少,角質層增厚。

黃褐斑除表皮層的變化外還有真皮層架構的改變。2009年,V sarviol等對43例黃褐斑患者研究發現,臨床與病理的不一致率占16.20%。他們還認為,黃褐斑患者除了色素顆粒增多、表皮變平、真皮淋巴細胞浸潤之外,另一顯著的變化是真皮彈性組織的變性。2008年,R Hemondez-Barrera等發現,彈力纖維組織的變性和出現肥大細胞是黃褐斑的特征性表現。肥大細胞被認為與日光性彈力纖維變性有關,反復紫外線照射可以增加肥大細胞數目及類胰蛋白酶,后者可能與黃褐斑出現的基底細胞液化變性有關;肥大細胞還可通過產生各種細胞因子促進新生血管形成。

1.2黃褐斑基因、調控方面的研究

由于缺乏黃褐斑皮損與相鄰正常皮膚之間基因表達的數據差異,識別參與黃褐斑發病機制的異常基因,chung等對黃褐斑女性的基因進行了微陣列分析,并使用定量聚合酶鏈反應確認結果,黃褐斑皮損與相鄰正常皮膚相比,有334個基因的表達程度有顯著區別,其中,5個基因被定量聚合酶鏈反應證實,在黃褐斑的形成中參與激活受體的信號通路基因下調,參與神經元組件和角質層屏障功能的基因上調。Kang等對黃褐斑皮膚樣本進行了轉錄分析,發現279種基因表達上調,152種基因表達下調。此外,黃褐斑皮膚中許多黑素合成相關基因和Mc標記物,如TYR、微小轉錄因子、酪氨酸酶相關蛋白-1等表達上調。

此外,還涉及到其他一些生物途徑的基因,如Wnt信號通路調控基因,參與前列腺素合成與脂肪酸代謝的基因。Kim等研究發現,H19基因在黃褐斑發病中轉錄非編碼RNA且表達下調,誘導了黑素原生成,并促使黑素從Mc轉移至角質形成細胞。此外,誘導型一氧化氮合酶和核因子-KB通路與黃褐斑的發病相關。Jo等研究發現,黃褐斑皮損中誘導型一氧化氮合酶的表達增多。

2 氨甲環酸的作用機制及臨床應用

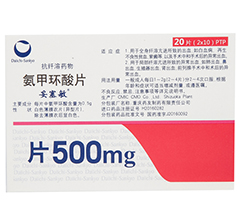

2.1 氨甲環酸

氨甲環酸(tranexamic acid,TA)又名止血環酸,是一種纖維蛋白溶解酶原激活物抑制劑,是臨床常用的抗纖溶止血藥,有40余年臨床使用史。1979年,二條貞子首先報道了TA可以治療黃褐斑。首次開展了對TA治療黃褐斑的研究,患者口服TA 1.5g/d聯合Vit B、Vit C和Vit E補充劑,5個月后11/12的患者有明顯改善,多數患者在第4周就可以觀察到治療效果。但此時,7rA治療嚴重黃褐斑的作用機制尚未可知。TA的化學結構與酪氨酸部分相似,可與酪氨酸競爭,2007年,K Maeda和Y Tomita證實,TA通過抑制se-uPA干擾TYR對酪氨酸代謝的催化作用,阻止纖溶酶原向纖溶酶轉化,進而干擾Mc和角質形成細胞之間的聯系,減少黑素顆粒向角質形成細胞轉運,最終抑制黑素合成。他們研究了TA在有和沒有角化細胞生長培養基(keratinocyte-conditioned medium,KCM)中培養人類MC中的功能,在沒有KCM中培養的Mc,TA濃度范圍為0.5~5.0 mm,表明TA抑制Mc合成黑素不通過直接作用于Mc,而是通過在有KCM的環境下抑制MC的激活劑發揮作用。

2.2氨甲環酸單獨應用防治黃褐斑

2.2.1 口服

2008年,SF Wu等觀察256例黃褐斑患者(無對照組)口服TA 6個月,250 mg/次,2次/d。33%患者第1個月開始有改善,2個月后,另外33.0%的患者有改善;治療6個月后,10.5%患者色素沉著減少90.0%,18.8%患者減少60.O%,51.6%患者減少30%。治療期間,4.3%患者出現胃腸道紊亂,3.5%患者月經量減少。研究人員檢查了前100例患者的凝血參數,基本上都是正常的。

治療期間未發現黃褐斑惡化,治療結束后6個月,有7例患者出現了不同程度的復發,一些患者除黃褐斑外,還存在如雀斑、老年斑等其他色素沉著性疾病,黃褐斑被治愈,而其他皮損并未改變,由于本研究未提及復發后是否可再次服用TA及是否依然有效,故有待進一步研究。同年,E Mafune等觀察,口服TA 750 mg/次,3次/d,與口服8周安慰劑進行對比。比較臨床照片,TA組76/99黃褐斑患者有改善,而安慰劑組只有27/100患者有改善(P<0.001)。

治療組中有1例患者出現短暫的胸部不適。Shin等的實驗結果表明,口服TA可以增強脈沖激光和QsNY激光在治療黃褐斑上的效果,并降低發生炎癥后過度色素沉著的風險。Kato等研究發現,口服TA在預防Q一開關紅寶石激光治療后炎性色素沉著方面的作用并不顯著。但也有病例報道顯示,口服TA在抑制炎性色素沉著方面有一定的作用。

2.2.2局部應用

Kanechom等用單盲的方法觀察并比較了局部應用5%TA或其賦形劑治療黃褐斑的療效。23例雙側表皮型黃褐斑患者除每天早晨使用指定防曬霜外,一側面部外用5%TA,另一側外用賦形劑,2 次/d,持續12周。根據黃褐斑面積及嚴重程度指數(melasma area and severity index,MASI)客觀評價色素沉著和紅斑,同時調查醫患的治療滿意度。18例患者治療12周后,與基線相比單側或雙側面部MASI均下降,雙側面部的MASI評分也有顯著下降。盡管使用TA的一側紅斑消退明顯(P<0.05),然而在減輕色素沉著方面,TA凝膠不高于賦形劑,二者并無差異(P>0.05)。

Na等評價了口服TA聯合局部應用TA治療黃褐斑的療效。25例女性黃褐斑志愿者口服TA片[3次/d,每次2片,并且每日2次局部涂抹TA搽劑(含2%TA和2%煙酰胺)],共8周。采用皮膚黑素和血紅素測試儀測定受試者皮膚色素沉積和紅斑程度,記錄黑素指數和紅斑指數,發現TA可以減少黃褐斑相關的色素沉著,皮損處的黑素指數改善有統計學意義(P<0.05),紅斑指數也有改善但無統計學意義(P>0.05)。

有趣的是,皮損處有改善,皮損周圍卻出現了上述兩種指標的惡化,目前尚不清楚是何種機制。

2.2.3皮內注射

2006年,JH Lee等首先報道使用局部微針注射TA治療黃褐斑的臨床觀察,100例患者局部麻醉后,于皮損處皮內顯微注射TA0.05 mL/cm2(4 mg/ml,1次/周),治療12周。有85例患者完成了治療,9.4%患者獲得明顯改善(減輕51.00%~75.00%),76.50%患者獲得一般程度改善(減輕26.00%~50.00%),14.10%患者獲得輕微改善(減輕0~25.00%)。從第8周開始MAsI、黃褐斑面積和嚴重程度指數顯著降低(8周時由13.22降至9.02,12周時再降至7.57,P<0.05)。

該研究表明,皮內注射TA有效且不存在刺激和過敏的缺點。Budamakun等將60例黃褐斑患者平均分為兩組,分別用微針和顯微注射法予局部皮損內注射TA(4 mg/m1),微針組予0.5·1.0 ml注射于皮損處;顯微注射組予0.05 mL/cm2,1次/月,共3次,隨訪3個月。結果微針組和顯微注射組MAsI評分分別提高了44.41%和35.72%,改善達50.0%以上的分別為41.38%和26.09%。

兩種方法療效顯著,不良反應輕微,但以微針注射法療效更佳。黃高敏等對40例女性黃褐斑患者采用30號胰島素注射器針頭皮內注射TA,1次/2周,6次為1個療程。隨訪3個月,基本治愈5例,顯效22例,有效9例,無效2例,無復發,總有效率為71.04%,患者及醫師均滿意。

2.2.4靜脈滴注

錢曉鶯等嘗試使用靜脈滴注TA的方法對黃褐斑進行治療,0.75g/次,2次/周;另一組口服TA0.25g/次,2次/d。兩組同時聯合外用3%TA注射液于皮損處并輕柔按摩,2次/d,連續治療6個月。研究結果表明,靜脈滴注TA治療黃褐斑平均起效時間(21.2 d)較口服組(52.6 d)更快。口服TA治療黃褐斑更方便,但應堅持6個月以上。

2.3 TA與其他療法聯合應用防治黃褐斑

2.3.1 TA聯合激光

目前有多種激光可以治療黃褐斑,但也存在療效不理想及術后復發等問題,有學者嘗試使用TA與激光聯合應用以提高療效。Cho等對51例黃褐斑患者首先進行強脈沖光治療,隨后2~3周,對實驗組的24例黃褐斑患者進行了3、4次大光斑低能量Q開關Nd:YAG 1064 nm激光治療,1~2周1次,同時口服500 mg/d的TA用于激光的輔助治療,與27例只接受激光治療的患者進行比較。兩組間基線具有可比性,差異有統計學意義(P<0.05),激光組修正的MAsI得分在統計學上顯著低于TA聯合治療組(P<0.05)。Shin等將48例黃褐斑患者分為兩組:聯合治療組和激光治療組。

所有患者均接受兩次大光斑低能量Nd:YAG 1064 nm激光治療,聯合治療組的患者同時口服8周TA。治療結束后4周,兩組的平均MAsI得分都較基線有明顯的下降,且聯合組患者的總體臨床改善度得分較單獨激光治療組多。因此認為,大光斑低能量1064 nm激光治療黃褐斑療效明顯,與TA聯合治療效果更佳。

2.3.2 TA聯合其他藥物

陳垣如和鄧列華將100例面部黃褐斑的患者分為兩組,治療組使用TA 0.25 g注射液+谷胱甘肽1.20 g+Vifc 5.00 g靜脈滴注8周,對照組僅用后2種藥物滴注8周。治療組總有效率為92.00%,對照組總有效率62.00%。兩組療效比較,差異有統計學意義(P<0.05)。徐萍和單敏潔將60例女性黃褐斑患者隨機平均分為兩組。兩組均予中藥湯劑口服治療,2次/d,治療組同時口服TA0.5 g/d,共12周。治療組基本治愈率為43.30%,有效率為66.70%;對照組基本治愈率為10.00%,有效率為30.oo%,兩組療效差異有統計學意義(P<0.05)。

此外,國內有學者嘗試口服TA配合脈沖激光及中藥聯合治療黃褐斑,148例患者中,有效率為98.60%。該研究為我們拓寬黃褐斑的治療思路起到了啟迪作用。3 TA的安全性及嚴重不良反應經過多種途徑,使用不同劑型、劑量TA在治療黃褐斑方面被認為是較安全的,并且大量臨床實驗研究并未發現明顯不良反應,但也曾有嚴重并發癥的報道。在已有研究中,TA治療黃褐斑的劑量通常為500~750 mg/d,只有出血性疾病的1/9~1/3,結果均顯示耐受性較好。

僅2010年報道了1例TA引起過敏性休克,2013年1例使用TA導致藥物中毒性表皮壞死松解癥的病例。Wu等證實了口服TA是一種有效且安全治療黃褐斑的方法,部分患者出現了不良反應,如腸胃不適(5.40%)和月經過少(8.10%),但未發現嚴重的并發癥發生。長期口服TA可取得預期效果,但對內臟損傷有潛在風險,禁用于系統性疾病及凝血功能障礙患者。一些學者提出,使用TA的其他禁忌證還包括懷孕、哺乳、凝血問題、近期使用抗凝藥物治療,如阿司匹林、氯吡格雷等。

TA在用于治療黃褐斑時,考慮到該藥是否會使血液處于高凝狀態進而促進血栓的形成,有學者觀察了其治療前后凝血功能指標和血液流變學指標,并調查女性經期天數,發現上述指標在治療前后并無顯差異。TA不論作為單獨用藥,還是與其他治療方法結合,其對黃褐斑的防治作用都是毋庸置疑的。目前,我國制劑公司全球首創了TA的經皮透藥載體——巴布貼,經過了黃褐斑皮膚的臨床觀察實驗,具有很好的效果,此類制劑不僅能夠達到局部治療目的,提高療效,而且能減少不良反應,應用前景良好。

來源:中國美容整形外科雜志2016年3月第27卷第3期

TAG:氨甲環酸治療黃褐斑的療效 氨甲環酸 黃褐斑

相關藥品