您現(xiàn)在的位置: 百濟新特藥房網(wǎng)首頁 >> 腫瘤科 >> 腫瘤常規(guī)用藥及解答

干擾素治療腎癌

- 來源: 百濟藥房藥訊 作者:百濟動態(tài) 瀏覽: 發(fā)布時間:2011/1/10 5:54:00

一、 定義及特性

干擾素(IFN)是由細胞對病毒感染、抗原及B細胞絲裂原等的刺激反應(yīng)的誘導(dǎo)產(chǎn)生的一組蛋白,能干擾病毒復(fù)制。現(xiàn)已證實除病毒外,干擾素也可在細菌、支原體、生長因子及細胞因子如TNF、ILs等作用下產(chǎn)生。

干擾素需與靶細胞膜上的特異性受體結(jié)合而發(fā)揮作用,根據(jù)作用受體不同分為Ⅰ、 Ⅱ2型,Ⅰ型干擾素暴扣IFN-α、IFN-β、IFN-γ、IFN-ω4類,Ⅱ型干擾素僅有IFN-γ。 IFN-α基因定位于第9號染色體短臂2區(qū)1帶上,沒有內(nèi)因子,受體基因定位于第21號染色體長臂2區(qū)1帶。IFN-α是個大家族,已命名的IFN-α至少有24種,由非等位基因編碼的不同IFN-α歸為不同亞型,如α1、α2、α3、α4、α5等,而同一亞型內(nèi)由等位基因編碼的不同變種則再附以小寫英文字母abc等,如α2a、α2b等,其功能蛋白的氨基酸數(shù)目為165-166個,在體內(nèi)由白細胞產(chǎn)生,在結(jié)構(gòu)及核苷酸序列上嘔75%-85%相似,但生物功能上有差別。IFN-β現(xiàn)僅有1種,除體內(nèi)來源于纖維母細胞外,功能蛋白的氨基酸數(shù)目同IFN-α,基因定位于第9號染色體。IFN-γ現(xiàn)僅有一種,基因定位于第12號染色體長臂2區(qū)1帶上,有3個內(nèi)含子;其受體基因定位于6號人色提長臂上,功能蛋白的氨基酸數(shù)目146個,體內(nèi)由淋巴細胞產(chǎn)生。

二、 干擾素的信號傳導(dǎo)

目前研究發(fā)現(xiàn)兩型干擾素都是通過JAK-STAT途徑進行信號傳導(dǎo),通過與細胞膜上的雙鏈受體結(jié)合后引起細胞內(nèi)蛋白磷酸化,形成轉(zhuǎn)錄因子與細胞核內(nèi)的DNA結(jié)合,參與基因表達和調(diào)控。但兩者的結(jié)合受體不同,Ⅰ型的IFN-α與受體結(jié)合后,蛋白磷酸化需要JAK1、TYK2、STAT1和STAT2參與,而IFN-γ引起的磷酸磷酸化過程JAK1、JAK2和STAT1參與。

三、 干擾素的抗腫瘤活性

IFNs的家族成員具有廣泛的生物學(xué)功能,除抗病毒、調(diào)節(jié)脂類代謝外,抗腫瘤作用主要通過以下幾方面生物學(xué)特性來達到:(1)參與免疫調(diào)節(jié),接貨NK,CTL、T淋巴細胞,激活單核細胞及巨噬細胞,刺激B細胞增殖和分化并調(diào)節(jié)抗體產(chǎn)生,誘導(dǎo)MHCⅠ/Ⅱ類抗原產(chǎn)生,調(diào)節(jié)Th1/ Th2間的平衡等。(2抗細胞增殖;(3)抗心血管形成;(4)調(diào)節(jié)細胞分化;(5)抑制腫瘤基因表達(6)與細胞因子相互作用。實驗室研究顯示Ⅰ型INF抗病毒能力強;

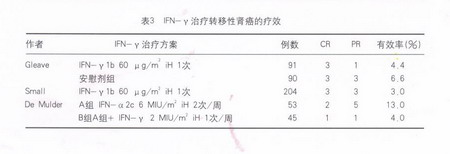

Ⅱ型INF更具有免疫調(diào)節(jié)作用,但抗腫瘤活性不如IFN-α。

四、 干擾素的臨床應(yīng)用

(五)影響IFN-α療效的因素

包括:(1)Kamofsky評分;(2)血清乳酸脫氫酶增加(3)貧血 (4)高血鈣 (5)治療前未作腎切除預(yù)后差(6)轉(zhuǎn)移部位:肺、淋巴細胞結(jié)轉(zhuǎn)移好于肝、骨轉(zhuǎn)移;(7)血沉(8)診斷至轉(zhuǎn)移的間期(9)治療后產(chǎn)生干擾素中和抗體。

(六)干擾素的副作用

干擾素的不良反應(yīng)率601%-90%。包括(1)血清樣反應(yīng),發(fā)熱,發(fā)力、肌肉痛、關(guān)節(jié)痛等(60%-90%)(2)白細胞減少(40%)(3)血小板減少(25-55%) (4)轉(zhuǎn)氨酶增高(15%-25%)

(5)其他少見反應(yīng):嘔吐、低血壓、高血壓、心律不齊、知覺失調(diào)、神經(jīng)錯亂、眩暈、運動失調(diào)、焦慮、抑郁、嗜睡、瘙癢、脫發(fā)等。流感樣癥狀主要發(fā)生在應(yīng)用干擾素初期。

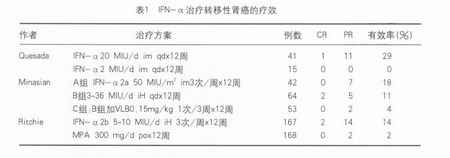

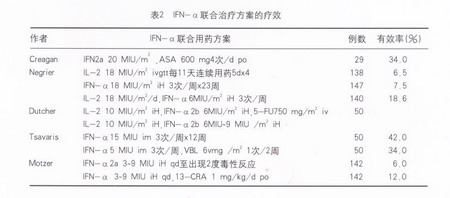

按照WHO評價藥物療效的標(biāo)準,單獨應(yīng)用IFN-α治療轉(zhuǎn)移性腎癌的有效率約為10-20%。平均15% ,其中CR3%-5%,達到CR患者可長期緩解;有效病例常見于肺和淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移者,PR患者的緩解期平均為4-6個月,同應(yīng)用安慰劑對比,可延長患者生存期3-7個月。根治性腎切除術(shù)后應(yīng)用IFN-α治療早期及局部進展性腎癌的療效目前尚無定論。

TAG:干擾素 腎癌 病毒復(fù)制

相關(guān)藥品

便民幫助- 常見問題 | 服務(wù)指南 | 藥學(xué)服務(wù) | 顧客意見 | 顧客投訴 | 專科服務(wù) | 尋醫(yī)問藥 | 藥師窗口

專科分類服務(wù)- 腫瘤科 | 肝病科 | 神經(jīng)科 | 精神科 | 皮膚性病科 | 眼 科 | 風(fēng)濕免疫科 | 心血管科 | 糖尿病科 | 其他科用藥

藥品服務(wù)- 腫瘤科藥品 | 精神科藥品 | 肝病科藥品 | 眼科藥品 |皮膚性病科藥品 | 神經(jīng)科藥品 | 風(fēng)濕免疫科藥品

百濟藥房資質(zhì)- 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 | 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證